山翠物語

あんこう鍋で知られる

郷土料理を守って

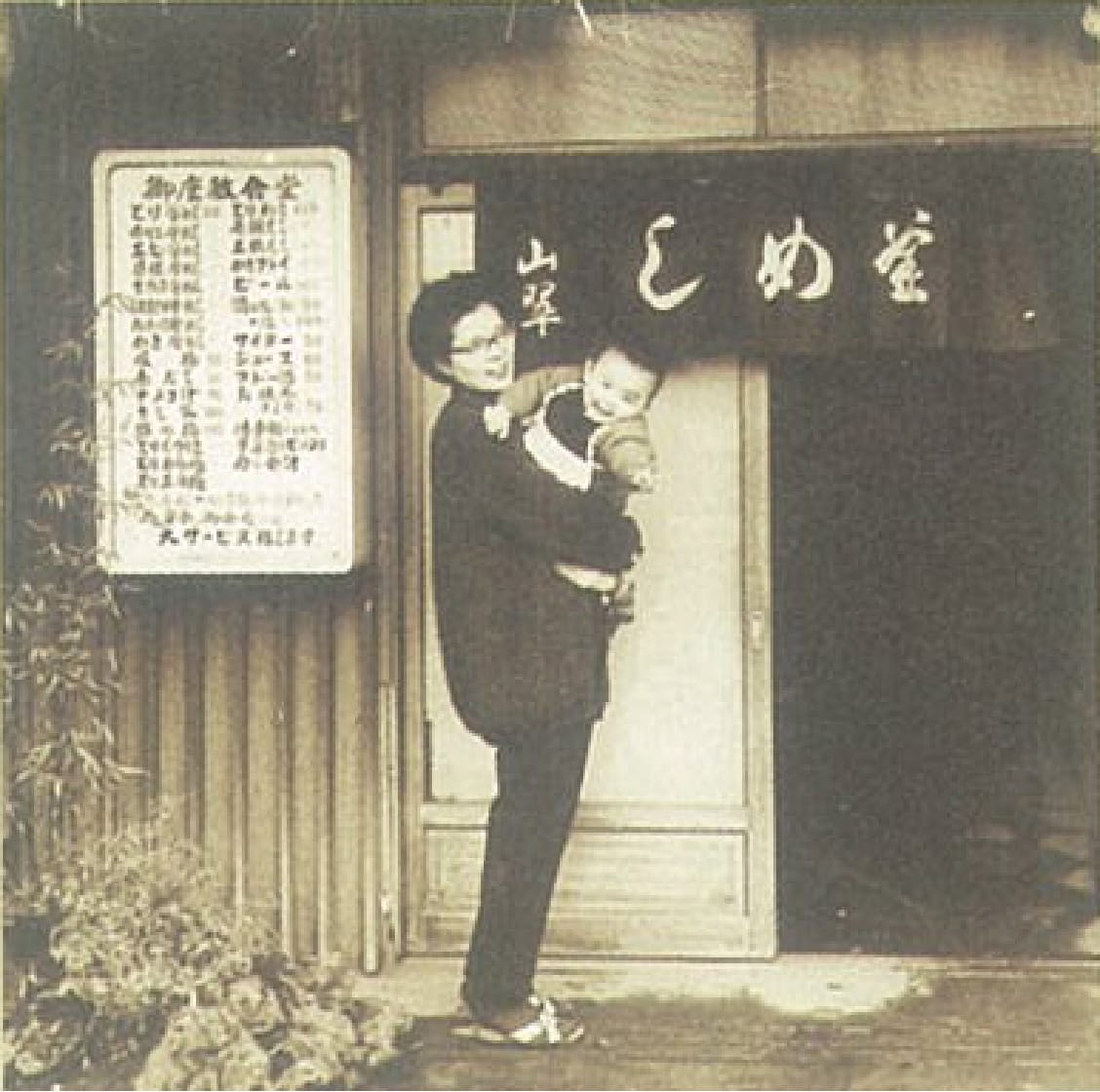

創業は銀座の一角

「麦とろ」からの出発

あんこう鍋、奥久慈しゃも、納豆、そして釜めしなど野趣あふれる茨城の郷土料理を水戸を拠点に発掘し提供してきた「山翠」の発祥地は、意外なことに東京・銀座。しかも昭和十年代後半の戦時中だった。店の看板料理は「むぎとろ」だったから庶民の味覚をベースにその味わいを深め、日本料理の質を高めるという、戦後に続いていく味覚探求の原点が、白地に墨を浮かべたのれんにしのばれる。

お座敷と釜飯

くつろぎと落ち着き

水戸の繁華街・泉町に店を開いたのは、戦後復興がひと段落しつつあった昭和二十年代の後半。ふるさとの海・山・河をイメージさせる店名「山翠」の登場である。「翠」が緑を意味するのはいうまでもない。

看板料理は釜飯に移り、畳部屋をそなえた落ち着いた店構えは庶民感覚にもなじんで、家庭とは異なるくつろぎの場となり、かつ気軽に味楽交流の場となった。板前が持ち込んだ東京・銀座の味付けと、魚介など地場産を添えて腕によりをかけた釜飯の風味が庶民の舌をくすぐったのである。

かつて漁師の浜辺での定番だったあんこうの「どぶ汁」。忘れ去られたままだった豪快かつ繊細な庶民の美味を昭和三十年代に復活させて、「山翠」の元祖「あんこう鍋」の歴史がはじまった。

味覚探求に励んで

郷土の味を多彩に復活

つるし切りに加えて、昔ながらのみそ焼きを素に味付けした山翠独自のあんこう料理は、秋冬の食膳を彩る絶品となり、現在に至る。以後独自の探求は奥久慈軍鶏料理の提供や、野菜などの食材のための農法にも広がる。その拡大深化は、これもパイオニアだった握りおむすびに象徴される、庶民料理の原点を見すえながらの歩みにつながっている。